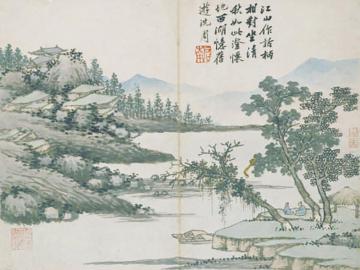

▲(明)沈周《卧游图》

近来,户外露营成为旅游热点,有网友趣评今年五一假期整个朋友圈都在露营。如何让露营拉满“氛围感”?明代人开发了不少户外生活黑科技。

明代出游都组队

明人出游,如王世贞的《张公洞记》,袁宏道的《游盘山记》等述,一般不超过六人,应该算组队游。要想玩得舒坦尽得游兴,肯挑担子的不能少。

《西游记》中唐僧取经,八戒总是抱怨担子重,唐僧的担子都挑了什么?书中交代,西行担子“四片黄藤篾,长短八条绳。又要防阴雨,毡包三四层。扁担还愁滑,两头钉上钉。铜镶铁打九环杖,篾丝藤缠大斗篷。”搬家最怕搬书,唐僧有夜读习惯,担子里装了经书和文房四宝。

徐霞客自叙“吾以老布衣,孤筇双屦,穷河沙,上昆仑,历西域,题名绝国”,说是这么说,他才不是“孤筇双屦”。徐霞客一路多雇佣差夫,有时四人,最多时六人。徐霞客行李重,一个担子不够用,要用“二肩舆”。徐霞客在日记中,总写到了某地要“换夫”,最多一天写了四次“换夫”。此外,他还随身携带家传之宝《晴山帖》六册,一路与友人共赏。徐霞客对担子的需求其实和唐僧的差不多。

唐僧是和尚,出行持禅杖。徐霞客拄的“孤筇”指竹杖。“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”苏轼一句诗,定义了后世忘情于山水的潇洒。

明人出游什么打扮?穿野服。据张丑《野服考》,一套野服包括苔笠缁撮、鹿裘带索、草履、草裳、短褐、斗笠、蓑衣、纶竿、芒鞋、竹杖、柴担、耒锄等。想来一个个就像“诸葛村夫”。

《儒林外史》第八回,嘉靖时娄家两公子去拜见蘧太守,“太守也换了葛巾野服拄著天台藤杖出来陪坐。”文人精神在达与隐中切换,换身衣服拄根棍就能实现了。

陆游当年得了一根老藤杖,吟诗“我有古藤杖,夭矫蛟龙形”。不过天台红藤杖才是陆游心中好:“明朝欲入天台去,试就高人乞一支。”徐霞客游天台山时,也曾费工夫在天台山上找过万年藤。没找到天台藤,只好用“孤筇”了。

吴敬梓想要一根天台藤竹仗,“一杖需数十金”,如买下“时或至于绝粮”。

提盒里面有乾坤

《广志绎》中说,明代北京人好游,清明踏青,“高梁桥盘盒一望如画图”。清代《燕京岁时记》也说:“明时积水潭,常有好事者联十余床,携都篮酒具,铺氍毺其上,轰饮冰凌中以为乐。”

盘盒都篮都是明人出游的必备神器。“都篮”最早见于唐代陆羽《茶经》,主要是装茶具的,“以悉设诸器而名之”。到了明代,发展为提盒,大幅度扩容。

高濂曾自制“提盒”,可谓高配。高濂的提盒分上下两层,下层作小仓,可以“装酒杯六、酒壶一、箸子六、劝杯二”,上层分六格,“以四格,每格装碟六枚,置果肴供酒觞。又二格,每格装四大碟,置鲑菜供馔箸”。此外,又自制“提炉”,类似提盒样式,可以煮茶、温酒及熬粥。用一副担子挑着提盒和提炉,就可以出发了。

故宫博物院藏有乾隆御用旅行文具箱,为紫檀木质,可折叠,展开为桌,合闭为箱,可以放置64件套小巧精细的文房四宝及文杂器具。在明代折叠桌就出现了。高濂《遵生八笺》中说,出外旅行建议携带两张叠桌”。一张大桌作饭桌,另一张小桌作供桌。“列炉焚香,置瓶插花,以供清赏”。

说到折叠家具,不能不说胡床。胡床不是床。有靠背的叫交椅,没靠背的称交杌,还可以叫马扎。胡床有两大历史性贡献。一是改变了古人的坐姿习惯,从席地而坐,改为了垂足而坐,唐人称之为“逍遥座”。二是给古代家具带来折叠的设计思路。

一把交椅带的改变

胡床在东汉时传入,受到汉灵帝的喜欢。到了隋代,杨坚忌“胡”字,胡床就此改称交床。李白 “ 床 前 明 月 光 ” 一 句 中 的“床”,一说就是胡床。

《清明上河图》上的交椅,结构简洁,椅子坐下设有交足,并有横向靠背。《诚斋诗话》中讲过苏轼的一个笑话。苏轼过润州,太守高会宴请他。席间歌伎唱“惟有一杯春草,解留连佳客”一句,苏轼接了下句“却留我吃草”。“诸妓立东坡后,凭东坡胡床者大笑绝倒,胡床遂折,东坡堕地,宾客一笑而散”。

大名鼎鼎的“太师椅”同样是交椅。《贵耳集》中说,“太师椅”是因秦桧坐过而得名。又一说认为来自文徵明的“文太史椅”。这把椅子后归文徵明曾孙文震孟所有。崇祯帝时文震孟入阁拜相,尊为太师,所用椅子称为太师椅。

最革命性的思路是,交椅被明人改造为飞行椅。《吴县志》载,明末清初时徐正明制成了人力驱动的飞车,其外形如太师椅,“下有机关,齿牙错合。人坐椅上,以两足击板上下机转,风旋疾驰而去”,“离地尺余,飞渡港汊不由桥”。这个发明应名列明代器物发明的第一把交椅,其真正践行了东坡先生“我欲乘风归去”的畅想。

清代李渔设计过凉杌。凉杌杌面有如方匣,上覆方瓦,“先汲凉水贮杌内,以瓦盖之,务使下面着水,其冷如冰,热复换水,水止数瓢,为力亦无多也”。

观雪庵是纸帐篷

帐篷自古有之,《墨子》 载“幔幕帷盖,三军之用”。古人一般夜宿于舟船、逆旅或古寺,露营常谓之“野宿”,野宿大多是不得已而为之。“处处浮家成野宿,时时策蹇作山行”,陆游的豁达是少见的。

古代有没有民用的露营帐篷?一个例子见于《武林旧事》,宋孝宗陪同太上皇宋高宗去钱塘观潮,临时搭建了五十间观潮屋,民众有样学样,“贵邸豪民,彩幕凡二十余里,车马骈阗,几无行路。西兴一带,亦皆抓缚幕次,彩绣照江,有如铺锦。”

高濂载“观雪庵”造法,是纸帐篷。“长九尺,阔八尺,高七尺,以轻木为格,纸布糊之,以障三面。上以一格覆顶面,前施帷幔,卷舒如帐。中可四坐,不妨设火餐具,随处移行,背风帐之,对雪瞻眺,比之毡帐,似更清逸。施之就花,就山水,雅胜之地,无不可也,谓之行窝。”“观雪庵”并非高濂原创,最早出自沈括之手。到了清代,李渔在《闲情偶寄》中记有“就花居”,也是纸帐篷,名字可能就来自高濂那句“施之就花”。

依学者孟晖的说法,观雪庵的设计来自唐宋时代的纸阁。纸阁置于室内,用于冬天取暖,一大妙处是在其中焚香,香气久聚不散。《遵生八笺》中有梅花纸帐:“上作一顶,用白楮作帐罩之,前安踏床,左设小香几,置香鼎燃紫藤香。”

至于行窝,典出北宋理学家邵雍,其居室名为安乐窝。邵雍好交游,友人仿安乐窝造屋接待邵雍,称为“行窝”。邵雍死后,有挽诗“春风秋月嬉游处,冷落行窝十二家”。如今各地民宿,因为露营热而搭建帐篷揽客,很像行窝的思路。

《苕溪渔隐丛话》载,苏轼任汝阴太守时,“作择胜亭,以帷幕为之,世所未有也”。苏轼有铭记择胜亭的造法:“乃作斯亭,檐楹栾梁,凿枘交设,合散靡常,赤油仰承,青幄四张,我所欲往,十夫可将,与水升降,除地布床。”宋代 《云笈七籤》 曾记武夷仙人传说,武夷山仙人“武夷君”每年设宴,“置幔亭,化虹桥通山下”,因此武夷山又称“幔亭”。择胜亭的设计和幔亭的传说异曲同工。(摘自北京晚报)