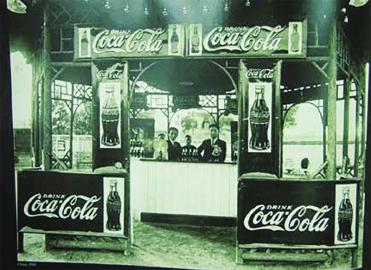

▲1928年,位于上海的可口可乐售卖亭。

瓶盖打开的那一刻听到滋滋冒泡声,我们仿佛已经有了抵抗酷暑燥热的力量。

童年记忆中,“汽水、西瓜、凉席”夏日三件套好像比空调更让人觉得消暑。事实上,汽水的解暑功效不止是一种错觉。人们饮用碳酸饮料后,由于温度的升高和压力的降低,碳酸就会分解为二氧化碳和水。由于该反应为吸热反应,因此伴随着二氧化碳从体内的排出而带走一些热量,进而起到清凉降温的作用。

不过,几百年前人们想尽办法把二氧化碳注入水中的初衷,可不是为了喝着痛快,而是为了研制药物。

人工气泡水艰难诞生

在活火山比较多的欧洲,很多泉水天然带气。在西方历史上,含气的天然矿泉水一直被视为珍品,人们相信它具有魔力,包治百病。气泡矿泉水除了用于泡澡,后来逐渐又被摆上餐桌,是因为大家发现带有气泡的水喝起来似乎特别清凉解渴,猜想气泡水一定对人体健康有益。16世纪60年代,商人们也想把天然气泡水运到集市上卖,没曾想到了集市开盖一看,水里原先的气泡早就跑光了,只留了缸底的一层沉淀物。

既然做不了大自然的搬运工,不如想办法模仿大自然。如何制作出有气泡的水?历史上有不少人就这个问题进行过研究。一般认为,英国人布朗明哥是往水里加气造“汽水”的第一人。他将集气槽用于矿井中的可燃气体(如甲烷)及氧气耗尽后的空气研究,目的是为了分析煤矿里的气体成分。这个“汽水”当然是不能喝的。

18世纪70年代,英国化学家约瑟夫·普利斯特里对啤酒发酵桶上的气体产生了浓厚兴趣。他把一碗水放在了啤酒发酵桶的上面,以研究“固定空气”与水的作用情况。结果出乎意料,他发现碗里的水竟然有一种令人愉快的酸味。普利斯特里认为,这一定是“固定空气”溶解于水的缘故,这里所说的“固定空气”后来被证明为二氧化碳。

1772年,普利斯特里完善并改进了人工气泡水的生产过程,发明了利用硫酸和粉笔的化学反应产生二氧化碳的方法,并发表论文解释了如何人工制作碳酸水。他还为此制作了一个装置,并把装置的构造和使用方法写进一个小册子。普利斯特里的装置是利用猪膀胱来收集产生的二氧化碳,并通过挤压猪膀胱让二氧化碳进入一个倒扣在装满水的托盘上的瓶子里。二氧化碳溶于水,可产生冒泡的“饮料”,普利斯特里由此成为公认的碳酸饮料发明者。

普利斯特里没有把这一科研成果据为己有,很多生产厂商将其用于制作人工气泡矿泉水。1783年,出生于德国的瑞士人约翰·雅各布·施韦普在已有技术基础上,用水中混合碳酸氢钠和酒石酸的做法来“复制”碳酸水的口感,然而由此带来的饮料口感却很不理想。施韦普通过添加果汁和人工香料的方法解决了这个问题,同时,他还对酒石酸和碳酸氢钠的添加工艺进行了改进。这实际上就是现代汽水的前身。

施韦普还发明了世界上第一种商用碳酸制造技术,生产出了碳酸氢钠的水溶液,人类历史上第一次出现“苏打水”。此后,施韦普创办了以自己名字命名的施韦普公司,专门生产和销售苏打水。1792年,他移居伦敦,施韦普碳酸饮料得到了英国顶尖医生的认可,并作为治疗多种疾病的药物出售。这家公司入驻中国市场时,中文名为怡泉。

去药店喝一杯苏打水

美国人一开始也想复制欧洲的做法,仿制生产苏打水进行瓶装售卖,但无奈瓶装工艺跟不上。1806年,耶鲁大学教授本杰明·西利曼从欧洲买进了制作苏打水的设备,并将设备搬到了药剂师店里,开始按杯出售汽水,只能堂食或者端走,这就是最初的汽水饮料机。在美国,喝苏打水拥有了一种去酒吧或是咖啡店的仪式感。

19 世纪中后期至 20 世纪初,美国的苏打水只在药店售卖,1908年 的 一 本 制 药 学 出 版 物 《The Pharmaceutical Era》 如此写道:“上档次的药店会精心准备药剂。无论它们原本的味道如何难以接受,顾客在柜台边拿到的,都会是令人愉悦的成品。”药剂师们在这些苏打水里加上几勺糖浆、椰子酒,充分搅拌后,倒入高脚杯中,药店的药剂师简直成了初代调酒师。1875年,冰淇淋和苏打水相遇了,雪顶饮料在药店卖得更是风生水起。售卖苏打饮料的药店,都在短短几年内获得了奇迹般的收益。

可口可乐源自1886年乡村医生约翰·彭伯顿无意中把糖浆倒进苏打水,而熬制出的新型药水。这种药水口味奇特,后来经过改良后定名为可口可乐。今天的人们也喜欢称它肥宅快乐水,因为它是糖和咖啡因的结合,能够刺激人类神经,提升人们的愉悦感,饮料中的碳酸气体,则会带来爽快清凉的快感。

人人都能自制“荷兰水”

汽水进入中国的时间可以追溯到晚清,到了民国时期,时髦男女们早已习惯碳酸饮料带来的清凉消暑之感。汽水初进入中国时被称为荷兰水,至少在1887年已经出现在上海街头,饮料呈淡绿色,售卖时装在带盖子的瓦盆里,作为街边饮料零售。当时人们习惯把很多西洋进口货俗称为“荷兰某某”,例如荷兰豆、荷兰猪、荷兰芹等,大概是因为中国早期的舶来品几乎都来自荷兰商人。

民国初年,汽水饮料已经十分受欢迎。1915年前后,汽水的注册商标中已经有了桑子汽水、柠檬汽水、鲜橙汽水等果味汽水,此外还有玫瑰花露汽水、沙示汽水、忌廉汽水等。

在饮食上动手能力极强的中国人,不仅乐于购买成品汽水,还开始琢磨如何在家庭自制。报纸上还刊登自制汽水配料表:重碳酸钠、稀盐酸、糖浆和凉白开,同时注明制作者可以根据喜好自行添加柠檬糖浆、香蕉糖浆等,制成自己满意的独特口味。

自制汽水在民国时屡见不鲜,由此催生了街头巷尾售卖各式汽水的小商小贩,价格当然比品牌汽水低廉很多。汽水这种洋货通过民间自制的方式,在中国迅速完成了本土化改良。20世纪二三十年代,外商品牌洋汽水售价大约一元,国产品牌只能卖到七八角,而路边摊的汽水,可能只要三四角。

20世纪20年代末,中国的汽水行业不得不接纳一位超级竞争者——美国可口可乐公司以特许经营的模式开始布局中国市场。上海屈臣氏、青岛康乐汽水厂等开始从美国可口可乐公司进口浓缩液和机器,在中国本土瓶装分销。不过,初来乍到,可口可乐并没有搅动起多大水花,原因是其口味甜中带苦,又有几分奇特,与中国传统的果味饮料大相径庭,遭到中国消费者的本能排斥。

面对这种局面,可口可乐公司开始宣传自己在世界范围的认可度和高端定位。他们在《申报》刊登的广告不断强调自己“风行世界七十国”及“全球”“莫不乐饮”,把可口可乐与西方精致高雅的物质生活画上等号。到20世纪40年代,可口可乐在中国的广告开始凸显美式生活的潇洒与时尚。

自进入中国市场起,可口可乐的定价一直是同类商品中较高的。20世纪40年代,一瓶可口可乐相当于一碗牛肉面,其瓶装公司为了向消费者展示其生产工艺严格卫生标准,经常组织各界人士免费参观,这在当时无疑是一种大胆的宣传手段。报纸上不时有“某宴席一次消耗可口可乐六百打”这样的社会新闻。可口可乐逐渐以奢侈高端的品牌形象在汽水市场上脱颖而出。1947年,上海已经出现可口可乐售卖机,投放一枚铜币,可口可乐便会自动从机器里掉落。1948年时,仅上海一地可口可乐的销售量已经达到一百万箱。 (周冉)